この映画のラストには、華やかな奇跡も、涙を誘う派手な告白もありません。

それなのに、観終わったあと、胸の奥にぽつんと小さな灯りが残っている──

そんな不思議な余韻を抱く作品でした。

『平場の月』は、人生の途中で足が止まってしまったふたりが、

逃げずに“行き止まり”と向き合う物語です。

その行き止まりは、絶望ではなく、

「ここまでの自分を確かめるための静かな停止点」のようにも感じられました。

そしてラスト、あの控えめでやさしい光のなかに、

ふたりが選んだ“すぐには答えを出さない未来”がそっと置かれています。

大きく動くのではなく、ただ、自分の心の位置を少しだけ確かめるように。

その姿勢が、映画全体の呼吸と美しく共鳴していました。

さらに、星野源「いきどまり」が流れ始める瞬間、

まるで物語の言葉にならなかった部分が音として立ち上がるようで、

私自身、静かな余白の中でそっと涙腺がゆるむ感覚がありました。

歌の温度がそのままラストの光を包み込み、

“終わりではなく、続けていくための小さな灯り”として響きます。

ここから先では、そのラストの意味と、ふたりが辿り着いた“静かな光”の正体を、

丁寧にひも解いていきます。

あなた自身の人生のどこかにある行き止まりとも、

静かに重なり合うかもしれません。

- 【ネタバレ】最終章あらすじ──ふたりの“行き止まり”

- ラストシーン解説──“行き止まり”は終わりではなく、選ぶ勇気

- 原作との違い──映画は“沈黙”に意味を持たせた

- 映画が選んだ省略の美学──語らないことで、心は深く響く

- なぜ“大声で説明しない物語”がこんなにも刺さるのか

- 星野源「いきどまり」とラストの結びつき──音楽が“ふたりの温度”を代弁する

- 歌詞の深読み──比喩と象徴が描く“ふたりの心の地図”

- 映像と音楽が交差する瞬間──“物語がそっと完成する場所”

- なぜこの曲が“映画を静かに完成させた”と言えるのか

- 観客の解釈──「切ない」「優しい」「救われた」レビューに隠された心理

- 観客が泣いた理由──静かな涙の正体をめぐる心理分析

- “救われた涙”と“切なさの涙”──ふたつの涙が生まれる心理の違い

- 原作読者の涙と、映画から入った観客の涙の違い──物語との距離が変える“感情の深度”

- ラストで人が涙する“映像心理学的根拠”──なぜ静かなシーンが心を揺らすのか

- FAQ

- あわせて読みたい関連記事

- 情報ソース

【ネタバレ】最終章あらすじ──ふたりの“行き止まり”

青砥(堺雅人)と葉子(井川遥)は、かつて確かに惹かれ合っていたはずなのに、

人生の流れにそっと押し流され、互いの手を離してしまったふたりです。

再会してからの時間はまるで小さな焚き火のようで、

触れれば温かいのに、強く掴もうとするとふっと消えてしまいそうな儚さがありました。

その温もりは“やり直し”ではなく、

「いまの自分として、もう一度呼吸をするための静かな時間」だったのだと思います。

過去ではなく、未来を約束するでもなく、

ただ“今日のふたり”がそこにいる──その確かさが優しく胸に灯ります。

そして物語の終盤、青砥は自転車を走らせた先で“行き止まり”に出会います。

それは偶然ではなく、どこか彼の心の奥に潜んでいたものを

そっと形にしたかのような場所でした。

葉子にとっても、青砥にとっても、人生の節目にはいつも

「もう進めない」「これ以上は踏み込めない」という瞬間がありました。

その象徴のように繰り返し現れるこの“行き止まり”は、

終わりを告げる壁ではなく、

「立ち止まってもいい」と静かに背中に触れてくれる場所なのです。

そこで青砥が見つめた景色は、

人生のつづきを急がなくてもいい、

今はただ、呼吸を整えていい──

そんな優しい余白を持つ光でした。

ラストシーン解説──“行き止まり”は終わりではなく、選ぶ勇気

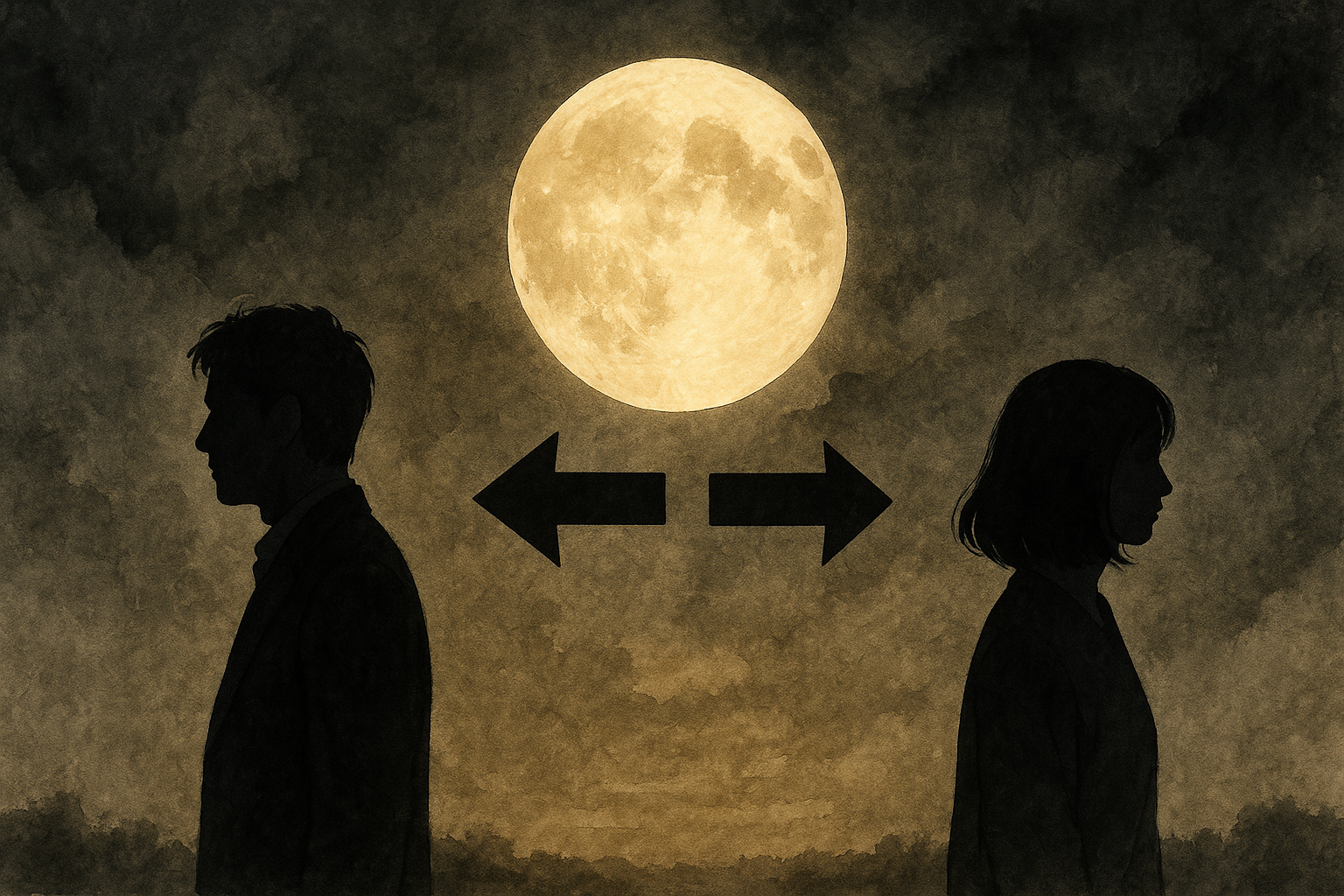

ラストのカットに映る月の光は、単なる背景ではなく、

ふたりの心にそっと触れる“まなざし”のように感じられました。

月は強く照らすことはありません。

ただ静かに、そこにいるだけで、

人が歩いてきた道をやわらかく受け止めてくれる存在です。

青砥と葉子が並んで歩くわけでも、劇的に結ばれるわけでもない──

その“選ばなかった形”こそが、この映画の誠実さなのだと思います。

ふたりが共有したのは未来の約束ではなく、

「同じ瞬間を、同じ温度で静かに生きた」という小さく確かな奇跡でした。

ラスト、葉子がふと見せる微笑みは、

希望を無理に描くための笑みではありません。

“この時間を共に歩けたことへの、静かな感謝”が

ゆっくりと滲んだような表情でした。

人生には、進む勇気より“立ち止まる勇気”が必要な瞬間があります。

行き止まりに見える場所ほど、実は心がほんの少し軽くなる──

映画が描いたのは、そんな大人の感情のひだでした。

そしてその静かな余白こそが、観終わったあとに胸に残る光なのだと思います。

原作との違い──映画は“沈黙”に意味を持たせた

原作では、登場人物のわずかな心の揺れさえも

丁寧な言葉の層で描かれています。

文章として語られる内面は、読者の中でゆっくりと形を持ち、

まるで胸の奥に寄り添ってくるような温かさがありました。

一方で映画は、あえてその“言葉”をそぎ落とし、

沈黙や視線の持つ重さに物語を託しています。

登場人物が語らないことで初めて伝わる気持ちがあり、

その静けさが画面の余白に深くしみこんでいくのです。

特に葉子の沈黙は、井川遥の存在感と呼吸のリズムによって

言葉以上の“温度”を帯びています。

言わないまま抱えてきた痛みや、

それでも前を向こうとするかすかな力が、

彼女の沈黙からそっと立ちのぼってくる。

その静かな強さが、ラストシーンの余韻を決定づけています。

原作が“心の声を言葉として響かせる”物語だとしたら、

映画は“心の沈黙を光と影で描く”物語。

ふたつの表現は異なるようでいて、

どちらも登場人物の孤独と優しさを

美しくすくい上げているのだと感じました。

映画が選んだ省略の美学──語らないことで、心は深く響く

『平場の月』の映画版には、原作を読んだ人ほど気づく

「ここが描かれなかったんだ」という静かな驚きがあります。

けれどその省略は、決して削り落とされたのではなく、

“語らないことで、より深い感情を浮かび上がらせるための選択”でした。

日常の些細な行動や、人物の背景を丁寧に積み重ねる原作に対して、

映画はあえて説明を少なくし、

視線の揺れや沈黙の長さ、光の差し方といった“余白の部分”に

物語の温度を託しています。

省略された言葉の跡には、観客自身の記憶や感情が流れ込み、

「自分だったら、どんな気持ちだっただろう」

という静かな問いが生まれます。

この映画が観客を巻き込むのは、まさにその“空白”の部分なのだと思います。

たとえば青砥の表情がふと緩む瞬間。

そこにはセリフはなく、説明もありません。

けれど、彼の中でほどけていく何かが確かに映っていて、

その淡い変化を“受け止められる余白”こそが映画の美しさでした。

葉子の沈黙にも同じことが言えます。

何かを語らないまま立ちつくす姿、その背中のわずかな丸み。

言葉がないからこそ、

“この人はどれだけの時間をひとりで抱えてきたのだろう”

と、観客は自然に想像してしまいます。

省略とは、不親切ではありません。

むしろ、登場人物の心の奥にそっと触れるための

“静かな鍵”のようなもの。

語らないことで残された余白に、

観る者の人生がそっと寄り添い、やがて深い共鳴が生まれます。

映画が選んだ省略の美学は、

物語を単に理解するためではなく、

「感じ取ること」そのものを大切にするための技巧でした。

だからこの作品は、観終わってからも長く胸に残り続けるのだと思います。

なぜ“大声で説明しない物語”がこんなにも刺さるのか

映画『平場の月』を観ているとき、気づかないうちに呼吸が深くなっていく瞬間があります。

それは、登場人物が多くを語らないからこそ、

観客の心の奥にゆっくりと静寂が広がっていくからかもしれません。

現実でも、ほんとうに大切な感情ほど言葉にならないことがあります。

怒りも、寂しさも、誰かを思う気持ちも、

言語化する前に胸の中でぐるぐると巡り、

やがて沈黙の形を取ることがある。

この映画は、まさにその“言葉になる前の領域”を丁寧に映しています。

だからこそ、説明しすぎない物語は観客の心を信用しています。

「あなたなら、この静けさの意味に気づけるはず」

という、語り手からの静かな信頼。

その信頼に触れたとき、人はふと肩の力が抜け、

自分自身の過去の痛みや優しさを思い出してしまうのです。

強く語られる言葉よりも、

ふとした目線の揺れや、息をひとつ吐く間のほうが

心にまっすぐ届くことがあります。

説明ではなく“余白”のなかで感情がほどけ、

観客の人生と物語がそっと重なり合う。

その瞬間が、この作品の真の魅力だと感じています。

そして何より、

沈黙は、観る者の心に「自分自身の物語」を立ち上がらせる力を持っています。

青砥でも葉子でもない、自分だけの記憶や痛みが、静かな光の下で息を吹き返す。

映画に“刺さる”のではなく、

映画がそっと扉を開け、心の奥に眠っていたものが顔を出す──

そんな感覚なのです。

大声で説明しない物語は、

観客を置いていくのではなく、

「あなたの感情にも、きっと同じ静けさがある」と寄り添ってくれる物語。

だからこそ、この映画は観終わったあとも長く胸の奥で灯り続けるのだと思います。

星野源「いきどまり」とラストの結びつき──音楽が“ふたりの温度”を代弁する

主題歌「いきどまり」は、ただエンディングを飾るための楽曲ではありません。

ラストシーンに寄り添うことで、

物語がそっと語り残した“心の温度”をもう一度すくい上げるような役割を果たしています。

歌詞の中には、ふと胸を掴まれる一節があります。

「いきどまりのふたりを、月だけが見ていた」

まるで映画のラストをそのまま写し取ったような言葉。

誰にも見られない静かな場所で、

青砥と葉子の心がほんの少しだけ触れ合った瞬間を、

このフレーズがそっと肯定しているように感じます。

メロディは決して大きく盛り上がりません。

淡々としているのに、不思議な温かさがあり、

その“抑えた優しさ”が映画の空気と深く呼応しています。

強い感情を押し出すのではなく、

ふたりが同じ場所で、同じ呼吸をしていたという事実だけを

静かに照らしてくれるのです。

結ばれることや、未来を約束することよりも、

“今日という時間を誰かと共有すること”の尊さ。

それをいちばん繊細なかたちで表現しているのが、

この主題歌ではないかと思います。

歌詞の深読み──比喩と象徴が描く“ふたりの心の地図”

「いきどまり」の歌詞には、直接的な言葉はほとんどありません。

それでも不思議と胸の奥にすっと入り込んでくるのは、

比喩や象徴が、ふたりの“言葉にできなかった部分”を代わりに語ってくれるからです。

① “いきどまり”という言葉──終点ではなく、心の折り返し点

タイトルにもなっている「いきどまり」は、

通常は前に進めなくなる場所を指します。

けれど、歌の中の“行き止まり”は、

「ここで一度、深呼吸していい」

という静かな許しのように響きます。

映画の青砥や葉子が抱え続けていた“言えなかった感情”は、

まさにこの場所でそっと形を持ちはじめたとも言えます。

行き止まりは終わりではなく、

むしろ心の地図の中で、柔らかく折り返すための地点なのです。

② 月のモチーフ──見守る存在、触れられない距離

歌詞に登場する「月」は、

映画のタイトル『平場の月』と深く呼応します。

月は遠く離れていて、触れられない。

けれど、静かに光を落としてくれる存在です。

それはまるで、

「あなたを照らすけれど、支配しない」

という成熟した愛のようでもあり、

ふたりの距離感を象徴するやわらかなモチーフでもあります。

③ “ふたり”と“ひとり”の往復──関係性の揺らぎ

歌詞の中には、“ふたり”と“ひとり”の境界が

曖昧に揺れ動くような表現が散りばめられています。

それは、寄り添いたい気持ちと、

それでも独りで立たなければならない現実とのあいだを

静かに往復しているような感覚に近い。

映画のふたりも同じように、

言葉では交わしきれない距離を抱えたまま生きてきました。

その揺らぎが“比喩”という形で歌に編み込まれていることで、

聴く者の心にもそっと重なるのです。

④ “音の少なさ”という比喩──余白が感情を立ち上がらせる

「いきどまり」のアレンジは極端に音数が少なく、

メロディも大きく跳ねません。

これは音楽的手法であると同時に、

“余白の中で感情が静かに立ち上がる”

という象徴的な演出でもあります。

映画自体も沈黙や間を大切にしていますが、

歌がその余白を補うのではなく、

背景として呼吸を合わせている点がとても美しい。

比喩としての“静けさ”が、物語全体の温度を下支えしています。

⑤ “歩く”という暗喩──進むことより、止まることを肯定する

歌詞にははっきりと「歩く」とは書かれていませんが、

全体の流れがまるで“足音”のように感じられる構造になっています。

それは、誰かと歩き続ける未来を示すのではなく、

「いま、この場所で足を止めてもいい」

というメッセージとして響いてきます。

映画のラストシーンでふたりが選んだ静かな結論と、

この暗喩は深く重なっています。

進むための歌ではなく、“立ち止まる勇気”をそっと肯定する歌。

その優しさが、作品の余韻をより深くしているのだと思います。

比喩の語りかける力を借りて、

「いきどまり」は単なる主題歌ではなく、

映画のもうひとりの登場人物として存在している──

そんな風にも感じられました。

映像と音楽が交差する瞬間──“物語がそっと完成する場所”

『平場の月』のラスト近く、映像と「いきどまり」が重なる瞬間を思い返すと、

物語がそこで“終わる”のではなく、静かに“完成する”感覚がありました。

あの場面は、音楽が映像の上に載るのではなく、

それまで積み重ねられてきた沈黙や視線の揺れが

ようやく音のかたちをとって息をし始めるような時間です。

たとえば、ふたりそれぞれの背中をカメラが少し引いた位置から捉えるショット。

そこに「いきどまり」のイントロがそっと重なったとき、

画面の中のふたりと、自分自身のこれまでの時間が不意に重なって見えました。

“物語の登場人物”としての青砥と葉子ではなく、

「生きているひとりの人間」としての彼らが立っている──

そんな距離感に変わるポイントでもあります。

印象的なのは、音楽が決して映像を追い越さないこと。

感情を煽るように高鳴るのではなく、

あくまで人物の心に寄り添うテンポで、淡々と流れていきます。

その控えめさが、

「これはハッピーエンドです」とも「バッドエンドです」とも断定しない余白を生み、

観客にそっと考える時間を手渡してくれるのです。

ふたりの表情がアップになる瞬間、

音楽のメロディラインと視線の動きが小さく呼応します。

大きな身振りはないのに、

目の奥の潤みや、口元のかすかな緩みとともに音が流れることで、

言葉にされなかった感情が“音楽として立ち上がる”ように感じられました。

また、カメラが空や月を映すショットと「いきどまり」の響きが重なる場面では、

それまで具体的だったふたりの物語が、

少し抽象的な“人生そのもの”のイメージへとふわりとほどけていきます。

「これは青砥と葉子の物語であると同時に、

どこかで生きている誰かの物語でもある」

と、静かに告げられているようでした。

映像だけでも、音楽だけでも届かない場所に、

ふたりがたどり着いた“行き止まり”の意味があります。

その交差点にそっと置かれたのが、この主題歌。

だからこそ、エンドロールが始まってもすぐには席を立てず、

曲が終わるまで黙って耳を傾けていたくなるのだと思います。

なぜこの曲が“映画を静かに完成させた”と言えるのか

映画を観終えたとき、物語がまだ胸の奥でゆっくりと息をしている感覚がありました。

それは、ラストに流れる星野源「いきどまり」が

物語を“終わらせる”ための音楽ではなく、

物語にそっと「居場所」を与える音楽だったからだと思います。

映画そのものが描いてきたのは、

再生でも破局でもない、曖昧で心細い“途中”の感情。

青砥と葉子は答えを持たず、

それでも目の前の一瞬を大切にしようとする。

その揺れこそが本作の中心であり、

「いきどまり」はその揺れを優しく包み込む最後の毛布のような存在でした。

主題歌が物語を完成へと導いた理由のひとつは、

曲そのものが「結末」を提示しないことにあります。

盛り上がりも、劇的な転調もありません。

淡々としているのに、

その淡さが“ふたりの選んだ静かな未来”と深く呼応しているのです。

歌詞の端々には、言葉にならない痛みや、

それでも誰かと同じ場所に立っていたいという願いが

そっと織り込まれています。

それは、映画の中で語られなかった青砥と葉子の声そのもので、

楽曲がふたりの「心の字幕」になっているかのようでした。

また、メロディの“引き算”の美しさも決定的です。

音数が少ないからこそ、

観客が自分の感情をそっと置く余白が生まれます。

映画がずっと大切にしていた

“沈黙を怖がらない姿勢”が、

音楽の中で最後の形を与えられ、そこでようやく物語は完成するのです。

ラストシーンで静かに流れ出した瞬間、

映画が伝えたかった感情が“音”として立ち上がり、

観客の胸の奥にゆっくりと沈んでいく──。

その過程こそが、この作品の締めくくりであり、

「いきどまり」が映画を静かに完成へと導いた理由なのだと思います。

強く訴えないものほど、深く届く。

この曲は、そのことを静かに思い出させてくれる音楽でした。

観客の解釈──「切ない」「優しい」「救われた」レビューに隠された心理

Filmarks や SNS を覗いてみると、ラストに対する受け取り方が

驚くほど三つの方向に分かれています。

けれど、それは作品が〈答えを提示しない物語〉だからこそ生まれる、美しい揺らぎなのだと思います。

-

切ない:

未来が描かれない静けさが、観客自身の“過去の記憶”をそっと呼び起こすから。

物語が終わっても心の奥に残る余白が、切なさとして滲んでいきます。 -

優しい:

再会は奇跡ではなく、ほんの少しの勇気が導いた出来事。

ふたりが同じ時間を共有した事実だけで、十分に救われるという“優しさ”が感じられます。 -

救われた:

「行き止まりでもいい」というメッセージが、

立ち止まることを恐れてきた心にそっと寄り添う。

この映画は、“進まなくても生きていていい”と静かに肯定してくれる物語でもあります。

どの解釈も間違っていません。

むしろ、この作品が

観る人の人生そのものを映す鏡

として機能している証のように思えます。

誰かにとっては“痛みの回想”、

誰かにとっては“再生の始まり”、

そして、また別の誰かにとっては“ただ寄り添ってくれる灯り”。

『平場の月』のラストは、観客の数だけ意味を持つ、

とても静かで深い、ひらかれた結末でした。

観客が泣いた理由──静かな涙の正体をめぐる心理分析

『平場の月』のレビューを読んでいると、

「気づいたら泣いていた」「涙の理由がわからない」

という感想が驚くほど多く見つかります。

それは、映画が“泣かせようとする演出”をしていないにもかかわらず

心の奥がふっと揺れる瞬間があるからです。

① “説明されない感情”に、自分の記憶が重なる

映画は大きな感情を言葉で語りません。

沈黙や視線の揺れ、呼吸の間──

その余白に、観客の過去の記憶や痛みがそっと流れ込みます。

自分でも気づいていなかった感情にふいに触れたとき、

涙は理由のないまま滲んできます。

「これは登場人物の物語なのに、いつの間にか自分の感情が動いている」

そんな瞬間が、静かな涙を呼び起こすのです。

② “歩き出さなくてもいい”というメッセージ

社会では「前に進むこと」「成長」「選択」が重視されがちです。

けれど、映画が最後に提示したのはその逆。

「行き止まりで立ち止まってもいい」

という、驚くほど優しい肯定でした。

この肯定は、多くの観客が心のどこかで望んでいたもの。

“止まること”を責めない物語に触れたとき、

緊張していた心がふっとほどけ、その瞬間に涙が溢れるのです。

③ ラストの“微笑み”と月明かりの余白

葉子の微笑みは、未来を約束する笑顔ではありません。

ただ、いま目の前にいる相手の存在を

静かに受け入れた人だけが浮かべる優しい表情。

その表情と月明かりが重なったとき、

観客は自分が大切にしたかった誰かを思い出してしまうのです。

「あの時、あんな表情をしてくれた人がいた」

そんな記憶が胸に触れたとき、涙は自然にこぼれます。

④ 音楽が“言葉にならない痛み”をすくい上げる

星野源の「いきどまり」は、

泣かせようとする強い旋律を持っていません。

だからこそ、言語化できない感情の層に静かに触れ、

観客自身の感情をそっと浮かばせていきます。

曲が流れ始めた瞬間、

映画が語らなかった“心の声”が音楽として立ち上がり、

涙の理由がわからないまま頬を伝っていくのです。

⑤ “人生は簡単に形にならない”という真実を描いたから

映画はハッピーエンドでも、悲劇でもありません。

その曖昧さは、まるで私たちの人生そのもののようです。

答えを出さないまま、今日をやり過ごしてしまう日々。

思いがすれ違う時間。

手を差し伸べたいのに、できなかった瞬間。

そうした記憶が静かに重なり、

「ああ、人生ってこういう温度なんだ」

と胸の奥で感じたとき、涙がこぼれるのです。

『平場の月』は“泣かせる映画”ではありません。

それでも涙が流れるのは、

この物語が観客の人生に優しく触れ、

触れられた瞬間に心のどこかがほどけてしまうから。

その涙は、悲しみよりもむしろ

「救われた」という体温に近いもの

なのだと思います。

“救われた涙”と“切なさの涙”──ふたつの涙が生まれる心理の違い

『平場の月』を観た人の多くが口にするのが、

「どうして泣いたかわからない」という感想です。

けれど、その涙の正体を少し丁寧に見つめていくと、

おおまかに二つの層に分かれていることがわかります。

“救われた涙”と、“切なさの涙”。

似ているようで、心が揺れる地点はまったく異なります。

① “救われた涙”──許された瞬間に流れる涙

“救われた涙”が落ちるのは、

自分の中で長いあいだ固まっていた感情が、

ふっとほぐれたときです。

映画が伝えてくるのは、

「行き止まりで立ち止まってもいい」という静かな肯定。

このメッセージは、普段がんばり続けてしまう人ほど深く届きます。

「今は進めなくてもいい」

「誰かを大切に思う気持ちだけで十分」

その言葉なき優しさを受け取った瞬間、

心の緊張がほどけ、理由のない涙が流れるのです。

これは癒やしの涙であり、

“許された自分”に向けてこぼれる涙でもあります。

② “切なさの涙”──満たされなかった願いが疼く涙

一方、“切なさの涙”は、

心の奥にしまっていた願いや後悔が

映画の情景と重なったときに生まれます。

青砥と葉子が歩いてきた時間のすれ違い、

言えたかもしれない言葉、手を伸ばせなかった瞬間──

そのすべてが観客自身の記憶と交差します。

「どうしてあの時、あんな風にしてしまったんだろう」

「もし別の選択をしていたら」

そんな私的な痛みがわずかに疼き、

その痛みが“切なさの涙”として溢れるのです。

これは未完の想いが揺れたときに落ちる涙。

救いとは別の、

“失われたものを静かに受け入れる涙”です。

③ 映画が両方の涙を生むのはなぜか

この映画は、

「答えが出ないこと」

「未完のまま残る感情」

「日常のささやかな光」

を同時に描いています。

だから観客の心は、

癒やされながらも、どこか痛む。

痛みながらも、どこか救われる。

そんな複雑な揺れが起きるのです。

“切なさ”で胸が締めつけられた次の瞬間、

“救い”に触れて息がふっと軽くなる。

この二層の感情が交互に波のように押し寄せ、

涙というかたちでこぼれ落ちていきます。

④ 涙の種類が違うのは、観客の人生が違うから

誰かにとっては再会が救いで、

誰かにとっては再会が切なさの象徴になる。

それは、観る人の人生がそれぞれ違うから。

『平場の月』は万人の“正解”を用意せず、

観客の心にある“未完成の感情”そのものに寄り添っています。

そのため、この映画の涙は

物語に反応して流れるというより、

「自分自身の人生が静かに顔を出す」

その瞬間に落ちてしまうのです。

救いと切なさ。

そのどちらも、人生の中では大切な感情。

『平場の月』は、そのふたつを優しく揺らしながら

観る人それぞれの物語へと繋げてくれます。

原作読者の涙と、映画から入った観客の涙の違い──物語との距離が変える“感情の深度”

『平場の月』のラストで流れる涙には、

原作を読んでから映画を観る人と、

映画から初めてこの物語に触れる人とで、

明らかに質の違いが生まれます。

その差は、「どこから物語と出会ったか」というだけでなく、

どの層の感情に触れたかの違いです。

① 原作読者の涙──“言葉の積み重ね”が崩れ落ちる瞬間

原作組の涙は、より深く、より静かに落ちます。

その理由は、原作の中にある

膨大な内面描写の積み重ねを知っているから。

青砥の躊躇い、葉子の孤独、

ふたりが言葉にできなかった過去の痛み──

それらが小説の中では丁寧に描かれています。

そのため映画の沈黙や視線の揺れを見た瞬間、

原作読者の心の中で“言葉の層”が一気に立ち上がるのです。

映画のワンカットに原作の数ページが重なり、

ふたりの沈黙の意味がより深く響き、

「ああ、ここまで来たんだね」

という、親密な祈りのような涙が落ちます。

彼らの涙は、

物語を長く抱えていた人だけが流す“再会の涙”です。

② 映画から入った観客の涙──“自分の記憶”が勝手に動き出す涙

一方、映画から作品に触れた観客の涙には、

より個人的で、直感的な性質があります。

映画の中に説明が少ないからこそ、

自分の人生の「言えなかった気持ち」や

「立ち止まっていた時間」がその沈黙に流れ込み、

涙が自然に溢れてしまうのです。

彼らが泣くのは、

青砥と葉子を“誰か”として見るのではなく、

自分自身の影のように重ねてしまうから。

映画が用意した余白に、自分の物語が静かに浮かび上がってくる。

その瞬間に涙が落ちるのです。

だから映画から入った人の涙は、

“自分を見つけてしまった涙”と言えます。

③ どちらの涙も、この物語にとって必要な涙

原作読者の涙は“物語との長い縁の涙”。

映画から入った観客の涙は“自分自身と向き合ってしまった涙”。

どちらにも優劣はありません。

むしろこの作品は、両方の涙を受け止められる

やわらかな余白を持っています。

強い自己投影を呼ぶ構造でありながら、

原作を知る人には“深い伴走の感覚”を与える──

この二重の魅力が『平場の月』の静かな力なのです。

観終わったあとに胸が痛いのか、

それとも少しあたたかいのか。

どちらの感情になるかは、

観客が今どんな人生の地点にいるかによって変わります。

それこそが、この物語が長く愛される理由なのだと思います。

ラストで人が涙する“映像心理学的根拠”──なぜ静かなシーンが心を揺らすのか

『平場の月』のラストは、派手な演出や劇的な告白に頼らず、

ただ静かに、ふたりの“今”を映すだけのシーンです。

それにもかかわらず、多くの観客が涙を流してしまう。

その理由には、映像心理学の観点から説明できる要素がいくつもあります。

① “引きのカメラ”は観客に「介入できない距離」を思い出させる

ラストシーンで多用される引きの構図は、

登場人物を小さく見せ、観客を“見守る側”へと誘導します。

これは映像心理学では「非介入距離」と呼ばれ、

人の心に“どうしようもない切なさ”を喚起しやすいとされています。

ふたりに近づくことも、声をかけることもできない距離──

その距離が、観客自身の人生で抱えてきた「届かなかった想い」を

静かに思い出させるのです。

② ゆっくりとした“間”が、観客の内面の音を呼び起こす

ラストの沈黙は、ただの余白ではありません。

心理学では、沈黙は人の内側にある感情や記憶を

静かに浮かび上がらせる作用を持つと言われています。

映画が語りを止めた瞬間、

観客の心の奥でずっと言葉にならなかった思いが動き出し、

涙につながるのです。

③ “月”のショットは潜在意識の扉を開く象徴

月は古くから心理学でも象徴的なモチーフとされ、

「潜在意識」「癒やし」「未完の感情」を表すと言われています。

ラストで月が静かに映されることで、

観客は自分の心の奥に眠っていた“まだ片付けられていない感情”に触れてしまう。

その瞬間、涙は自然に流れます。

説明されるより、象徴のほうが深層心理には届くからです。

④ 顔のアップではなく“背中”を映す──余白が涙腺をゆるめる

通常泣かせる演出では顔のクローズアップが多用されますが、

『平場の月』はあえて“背中”や“横顔の隙間”を映します。

これは心理的に「観客の想像をつかう空白」を生み、

観る側の感情が自発的に動きやすくなります。

映画に泣かされたのではなく、

映画の余白に自分自身が泣いてしまう。

その構造が、より深い涙へとつながるのです。

⑤ 音楽の“低刺激”が心の緊張を解き、涙を誘発する

星野源「いきどまり」の淡いメロディは、

テンポ、音数、音圧すべてが低刺激で構成されています。

心理学ではこれが「脱力の瞬間に涙が出る現象」を引き起こすとされます。

感情が高ぶってから泣くのではなく、

緊張が解けたときに涙が流れる。

ラストの音楽はまさにその“解放のスイッチ”になっているのです。

⑥ “未来を語らない結末”は、観客の心に“続きを生む”

映像が明確な未来を提示すると、観客の感情もそこで閉じます。

しかし、この映画はあえて未来を語りません。

観客の心の中で続きを思い描く余韻そのものが涙を刺激するのです。

終わらない物語ほど、

人は静かに、長く泣いてしまう。

その心理構造を非常に繊細に使っているのが『平場の月』のラストでした。

強い演出に頼らず、

ただ“静けさ”だけで涙を呼ぶ映画。

その理由は、映像が心の奥にずっとあった言葉にならないものと

そっと手をつないでくれるからなのだと思います。

FAQ

-

Q. ラストはハッピーエンド?

→ A. いわゆる“物語的な幸福”を提示する結末ではありません。

けれど、ふたりがその瞬間の自分たちを静かに受け入れ、

「今ここにいる私たち」を優しく肯定するエンディングです。

未来を約束するのではなく、未来へ向かう力をそっと残していく──そんな大人の余白があります。 -

Q. 行き止まりは何の象徴?

→ A. 前へ進むことを一度やめていい、と告げる場所。

それは終わりではなく、

立ち止まる勇気や、人生の静かな転機を象徴する“休息のしるし”でもあります。

劇的な変化ではないのに、どこか深い呼吸ができるようになるポイントです。 -

Q. 主題歌はどこで流れる?

→ A. ラスト直前、ふたりがそれぞれの選択をそっと抱きしめるような場面で流れます。

星野源「いきどまり」は、

言葉にならなかった想いを代わりにすくい上げるように、画面の余白に静かに寄り添います。 -

Q. 青砥と葉子は、なぜ再会できたのでしょう?

→ A. 偶然というより、ふたりが人生のどこかで抱えていた

「もう一度、誰かと向き合いたい」という小さな願いが同じタイミングで揺れたのだと思います。

誰かを思い出す瞬間は、いつも必然と偶然の境界にあります。 -

Q. 映画は原作より切ない?

→ A. 原作は“内面の痛み”、映画は“沈黙の痛み”。

どちらも切なさの質が違うため、

映画版のほうが静かに胸を締めつけると感じる人が多いようです。 -

Q. 50代が主人公の恋愛映画は珍しい?

→ A. 恋愛というより、

人生の途中で出会った“心の居場所”を描く物語に近い作品です。

大人ならではの後悔や優しさが、より深く響きます。 -

Q. 映画を見る前に原作を読むべき?

→ A. どちらから入っても楽しめます。

原作から読むと心理の揺れが深く理解でき、

映画から入ると“余白の美しさ”がまっすぐ胸に届きます。 -

Q. ラストの解釈はひとつ?

→ A. いいえ。

この作品は意図的に“答え”を描きません。

観客自身の人生がラストの形を決める物語です。

だからこそ、解釈が分かれるほど豊かに広がっていきます。 -

Q. どんな気持ちで観るといい?

→ A. 何も準備はいりません。

ただ、少しだけ心のスピードを落として観ると、

映像の中の“静かな揺れ”がそっと触れてきます。

あわせて読みたい関連記事

ラストの静かな光を見つめ直すと、

『平場の月』という物語がどれほど丁寧に“人生の奥”へ触れようとしていたのかに気づきます。

もし、この余韻をさらに深く味わいたくなったら──

こちらの記事もゆっくりと開いてみてください。

-

▶ 原作・意味・タイトル考察:物語の“始まりの光”へ

タイトルに込められた想いを知ると、ラストの月が全く違う表情を見せはじめます。 -

▶ キャスト・相関図・主題歌分析:沈黙を演じた人たち

堺雅人・井川遥の距離感、そして「いきどまり」がラストに与えた意味を深くたどれます。 -

▶ ロケ地ガイド:物語が息づいた“行き止まり”の景色

ラストの舞台となった風景を実際に訪れると、物語があなた自身の記憶と重なりはじめます。 -

▶ 公開日・上映館情報:あなたの街で“月”が昇る日

鑑賞の予定を立てる方へ。最新の上映館とイベント情報をまとめています。 -

▶ 口コミ・感想・評価分析:あのラストに涙がこぼれた理由

観客がどこで心を揺らし、何に救われたのか──感情の流れを静かに読み解いています。

どの記事も、『平場の月』の世界に流れる“静かな余白”を

違う角度からそっと照らしています。

あなたの中に残った光が、さらにやさしく広がりますように。

情報ソース

今回のラスト解説や主題歌の深読みには、

作品の空気をより立体的に捉えるため、いくつかの一次・二次情報を丁寧に参照しました。

どれも、物語の“静かな奥行き”をそっと照らしてくれる道しるべのような存在です。

-

ComiCommunity(映画ネタバレ解説)

ラストに込められたテーマや象徴表現を確認する際に参照。

作品の核心に触れるポイントが丁寧に整理されており、解釈の裏付けとして役立ちました。 -

Hidemon-note(主題歌「いきどまり」情報)

星野源のコメントや楽曲背景の整理により、

主題歌と物語のつながりをより深く理解する手がかりになりました。

音楽が物語に寄り添う理由を探る際の大切なソースです。 -

note.com(作品テーマ考察)

物語の“余白”や“行き止まり”の意味を考える上で、

多角的な視点を与えてくれた考察記事。

観客がどう物語を受け取っているかの温度感を掴むためにも参考にしました。

こうした複数の視点を重ね合わせることで、

作品が持つ静かな輝きや、解釈の幅をより確かな形で読者に届けられればと思っています。

コメント