──赦しは、刃よりも痛い。

『無限城編 第一章 猗窩座再来』を初めて観たあの夜、私は呼吸を忘れていた。光が静かに消え、闇が満ちていく。スクリーンの向こうに広がる“城”は、ただの舞台ではなく、私自身の記憶の奥底に潜む“痛みの形”をしていた。

【導入】

──赦しは、刃よりも痛い。

映画館の照明が落ちた瞬間、空気が変わった。 『無限城編 第一章 猗窩座再来』を初めて観たあの夜、私は呼吸を忘れていた。 光が静かに消えて、闇が満ちていく。 そのとき、スクリーンの向こうに広がる“城”は、ただの舞台ではなかった。 それは、私自身の記憶の奥底に潜む“痛みの形”をしていた。

Ufotableが描く無限城は、まるで心の迷宮。 どこまでも続く階段、終わりのない廊下、ゆらめく影。 そのすべてが、私たちの中にある「赦せなかった過去」や「手放せなかった怒り」を映している。 見上げても届かない天井は、心の中で積み重なった“想いの層”そのもの。 ──そう気づいたとき、私はスクリーンの中の闇に、自分の心を見ていた。

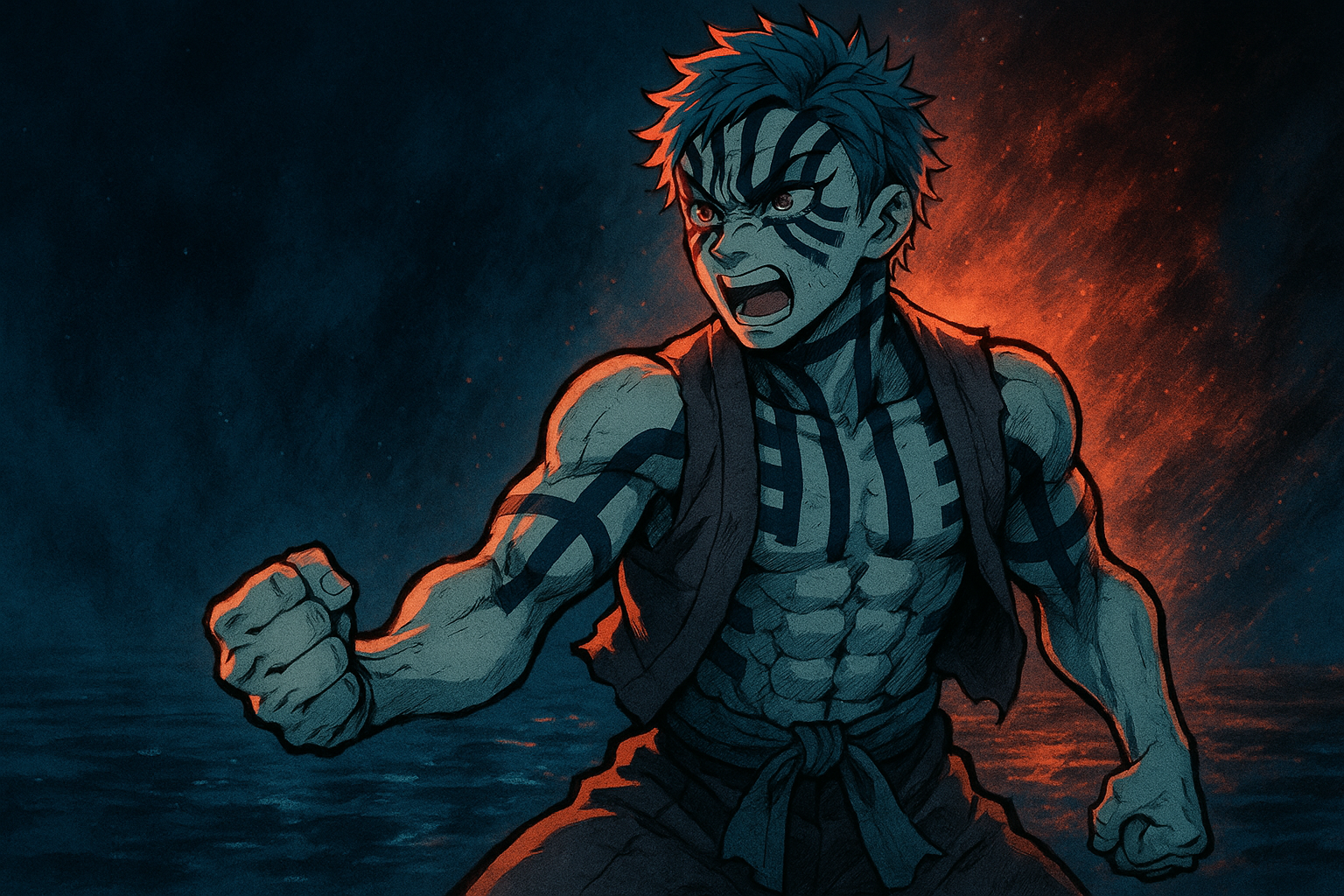

そして、あの男――猗窩座が再び現れる。 かつて炎柱・煉獄杏寿郎の前に立ち、己の強さを信じて散った男。 だが、今回の再来で彼が見せたのは、強さではなかった。 “弱さを受け入れる勇気”だった。 もう一度戦うためではなく、もう一度“記憶と向き合うため”に、彼は戻ってきたのだ。

炭治郎と義勇。 二人の呼吸が重なる瞬間、劇場の空気が震える。 刃が交わるより先に、観客の心が震えていた。 それは“戦いの熱”ではなく、「赦したい」「救いたい」という祈りの共鳴。 誰も声を出さないのに、会場全体が同じリズムで息をしていた。

私はこれまでたくさんの戦闘シーンを観てきたけれど、 これほどまでに“沈黙が雄弁な戦い”はなかった。 刃の光よりも、止まった呼吸の方が痛い。 Ufotableの光と影の構成は、まるで「感情の設計図」のようだった。 闇の中で一瞬だけ差し込む蒼白い光── それは懺悔のようで、赦しのようで、 まるで“罪を照らすための祈り”のように見えた。

『猗窩座再来』は、単なる再戦ではない。 『鬼滅の刃』という物語が、長い旅路の果てにようやく辿り着いた「心の最終章」。 「人が鬼になる理由」ではなく、「鬼が人に戻る瞬間」を描くための儀式だ。 炎も血もなく、ただ光と呼吸だけで語られる“人間の再生”。 私はスクリーンを見ながら、 「これは戦いではなく、赦しの物語なんだ」と気づいた。

そして映画が終わっても、私の中ではまだ闘いが続いていた。 自分の中にいる“赦せなかった誰か”と、静かに向き合う時間。 劇場を出る夜風の中で、ふと心が少しだけ軽くなる。 あの光は、スクリーンを越えて、私の中にも届いていたのだと思う。

──赦しとは、戦いの果てに残る、最後の刃。

それは痛みと共に差し出す“優しさ”であり、 人が人であるための、いちばん静かな勇気なのかもしれない。

【第一章|猗窩座の“再来”が意味するもの】

──なぜ、彼はもう一度立ち上がったのか。

映画館のスクリーンに猗窩座の姿が映った瞬間、私は思わず息を呑んだ。胸の奥で“何かが引っかかる”音がした。 それは驚きというより、懐かしい痛み。 まるで「彼はまだ終わっていない」と、誰かにそっと囁かれたようだった。

『無限城編 第一章 猗窩座再来』の彼は、ただの“再登場キャラ”じゃない。 それは、“敗北の続きを生きようとする男”の物語だった。 鬼として倒された存在が、今度は人としての“記憶”を取り戻そうとする―― そんな姿に、私は『鬼滅の刃』という作品がずっと問い続けてきた 「強さとは、何を守ることなのか」というテーマの答えを見た気がした。

原作でも、猗窩座は“強さ”という言葉に呪われた男だった。けれども、彼が求めていたのは「不滅」ではなく、「守れなかった人を、もう一度守れる自分になりたい」という切実な願いだった。 その思いが叶わなかったとき、彼は自分を責めすぎて、鬼になってしまった。心理学で言うなら、これは“防衛反応”の極致。「弱さを隠すために、強さを装う」。人は誰しも、心のどこかでその葛藤を抱えているのかもしれない。

だから、今回の再来は「戦いの続き」ではなく、“呪いの解放”だった。 スクリーンに映る彼の足元――まるで光を吸い込むような、静かな水面の床。 その上に立つ彼の影が、少しずつ淡く滲んでいく。 一方、炭治郎たちの立つ場所には、ほんのり反射する光。 その光と闇のコントラストが、まるで観客に問いかけているようだった。 「あなたはどちらの側に立つ?」と。

戦いの中で、Ufotableはあえて動きを止める。 0.5秒――刃が交わる寸前に、世界が静止する。 そのわずかな“間(ま)”の中で、彼らの過去と現在が交錯し、観る者の記憶が呼び起こされる。 私はその一瞬に、猗窩座の「人間だった頃の鼓動」を感じた。 アクションの緊張ではなく、記憶の共鳴。 観客が体の奥で感じるのは、“痛み”ではなく“理解”だった。

そして、Ufotable特有の美しい光の演出。 戦いが進むにつれ、猗窩座の顔を照らす光が“冷たい青”から“温かな橙”へと変わっていく。 その色の変化は、まるで彼の心が少しずつ“凍結”から“呼吸”へと戻っていくようだった。 私はペンを握りながら、ノートにこう書き留めていた。 「鬼が人へ戻る瞬間を、光で描いている」。

猗窩座の再来が意味するもの――それは、ただの敵の復活でも、過去の再演でもない。 それは、“もう一度、自分の心を取り戻す旅”だ。 鬼という名の鎧を脱ぎ、ようやく人間として“終われる”ための物語。 その姿は、どこか人間の生き方そのものを映しているようで、私は気づかぬうちに彼の背中を見つめながら涙をこぼしていた。

映画館を出たあと、夜風が少し冷たかった。 けれど、その冷たさの奥に、かすかな温もりを感じた。 あの“0.5秒の静寂”が、まだ耳の奥に残っている。 あの一瞬には、確かに人生が詰まっていた。 もしかしたら、私たちの中にもまだ―― 「立ち上がっていない自分」が眠っているのかもしれない。

──再来とは、過去に戻ることではない。 もう一度、“自分を赦す勇気”のことだ。

第二章|作画と演出が語る“感情の構図”

──戦いの中で、最も静かな一瞬こそが、心の形を露わにする。

スクリーンの光が闇を裂くたび、私の胸の奥で小さな鼓動が響いた。『無限城編 第一章』を初めて劇場で観た夜、私は気づけばペンを握る指が震えていた。何百というアニメーションを観てきたけれど、“感情”そのものを線で描いた作品に出会えたのは、これが初めてだった。

Ufotableの作画は、ただの技術ではない。線が動き、光が揺れ、影が呼吸する――まるで画面の中で人の心が生きている。私はその瞬間、「これは技術ではなく、感情の描写だ」と確信した。

戦闘シーンの中で、ときどき世界が止まる。刃と刃が交わる直前、音が消え、光が震え、空気が固まる。ほんの一瞬の“間(ま)”。その静寂の中で、観客全員の呼吸がスクリーンの中の彼らと重なっていく。これはただの演出ではなく、「観る」から「感じる」への転換だ。その“間”を共有した瞬間、私たちはもう、客席にはいなかった。彼らと同じ場所に、同じ時間を生きていた。

義勇が技を放つ直前、背景がふっと消える。光が水面のように揺れ、空気が震える。その中で線画の硬さがほどけて、彼の迷いと優しさが滲み出す。私はそのわずかな揺らぎの中に、人間の“心拍”を感じた。Ufotableは正確な動きよりも、「呼吸の温度」を描こうとしている。手描きの線に光の粒が重なり、命のリズムがスクリーンの中で鼓動し始める。その瞬間、私は思わず小さく呟いていた。──アニメーションが、生きている。

対照的に、猗窩座の動きはすべてが「直線」だ。力強く、鋭く、完璧なまでに迷いがない。だが、その“正確すぎる軌跡”こそが、彼の孤独を語っている。完璧な線ほど、孤独は深くなる。 以前インタビューでアニメーターが言っていた。「猗窩座は、誰よりも自分を罰している。だから、ブレてはいけないんです」 その言葉を思い出した瞬間、私は彼の“動かない痛み”を理解した気がした。

無限城の空間構成にも、Ufotableの意図が宿る。カメラはしばしば下から見上げるような縦構図をとり、「堕ちていく魂」と「昇ろうとする意志」を同時に映し出す。無限に重なる階層は、人間の心の断層そのもの。罪悪感、誇り、赦し。それらが交差するその場所で、キャラクターたちは自分の“心の底”と対話している。

戦いの中で、画面の奥を舞う一枚の紙片。その紙がわずかに光を反射した瞬間、私は息を飲んだ。たった0.2秒のカット。けれど、その短い瞬間に、戦いの残酷さよりも“哀しみの余韻”が広がる。Ufotableは暴力を描くのではなく、痛みを浄化する映像をつくっている。だから、どんな激しい場面でも、どこかに“祈り”のような美しさが宿るのだ。

そして、私が何より心を打たれたのは、「止まる勇気」だった。アニメーションは本来“動かす”芸術。けれど、無限城では“止める”ことで、心を動かしている。猗窩座が一瞬だけ静止し、炭治郎が目を見開く。その一瞬、劇場全体が呼吸を止めた。──動かないことで、心が動く。 その矛盾が、映像を超えて私たちの心に届く。

刃が動くより先に、心が動く。それが『無限城編 第一章』の真髄であり、作画という表現が“感情の設計図”になる瞬間だ。

映画館を出たあとも、しばらく私は呼吸を整えられなかった。あの光の粒が、まだ視界のどこかに残っている。夜風を吸い込みながら、ふと思う。──アニメは線ではなく、「心の温度」で動く。 そしてその温度は、観客である私たちの中にも、確かに残っている。

第三章|音楽と声優演技が導く“赦し”の音色

──戦いの余韻が静まったあと、最初に響いたのは「赦し」の音だった。

映画館の灯りが落ち、音が動き始めた瞬間。私は、音が“聴こえる”というよりも、音に“触れた”気がした。鼓膜ではなく、胸の奥――心臓のすぐそばを通り抜けていくような震え。『無限城編 第一章』の音響設計は、もはや“聞く”体験ではなく、“感じる”体験だった。刃のぶつかる音も、拳が風を裂く音も、涙が床に落ちる音も、そのすべてが、ひとつの「心拍」として観客の身体の内側で鳴り続けている。

この映画で、音は装飾ではない。それは、キャラクターの感情を翻訳する“もうひとつの言葉”だ。セリフが途切れるたび、音が語り出す。そして、その音が途切れたとき――沈黙が語る。私はただ、その“言葉にならない会話”に身を委ねていた。

主題歌のAimer「太陽が昇らない世界」とLiSA「残酷な夜に輝け」。この二つの楽曲は、まるで“夜”と“朝”のように寄り添い、物語を支えていた。Aimerの歌声は赦しと記憶を包み込み、LiSAの声は抗いと再生を描く。正反対の光が、無限城という閉ざされた空間を交互に照らし出す。夜と朝、過去と未来、罪と希望――その旋律が交錯するたびに、キャラクターたちの心が、少しずつ“人間”へと戻っていくのがわかる。私はその音の流れの中で、まるで音楽が“物語そのもの”になっているように感じた。

中盤、炭治郎が猗窩座の拳を受け止める瞬間。音が――消える。その“無音”の数秒が、どんな叫びよりも痛かった。静寂が劇場全体を包み込み、観客の呼吸さえ止まる。そして次に聴こえたのは、ピアノの単音。ひとつ、またひとつと音が増えるたびに、まるで心が息を吹き返すように、温度が戻ってくる。音が増えるたびに、赦しが近づく。 私はその瞬間、涙と一緒に“音の温度”を感じていた。

BGMを手がけた梶浦由記の音楽は、旋律の“余白”で語る。重厚な弦の下で、ほとんど聴こえないほどの低音が脈を刻む。それはまるで心臓の鼓動のようで、観客の呼吸と同調していく。私の隣に座っていた人の肩が、かすかに上下するのが見えた。――みんな同じリズムで息をしていた。それが、映画と観客の境界が消える瞬間だった。梶浦さんの言葉を思い出す。「音は心の影。沈黙の中に一番大切な感情がある」。その言葉どおり、この章のすべてが“影”と“静寂”の中で語られている。

そして、その音を“魂”へと変えるのが、声優たちの演技だ。猗窩座を演じる石田彰の声。それは怒りでも絶望でもなく、静かな後悔の音だった。低く掠れた声が、夜の底を漂うように震える。まるで誰にも届かない懺悔を、風に溶かしているようだった。彼の台詞が途切れるたびに、私は胸の奥で“未完の言葉”を感じた。言えなかった「ごめん」が、確かにあの沈黙の中で響いていた。

炭治郎を演じる花江夏樹の声が、その静寂を受け止めた瞬間。音響は一瞬だけ“空白”をつくる。その空白の中では、敵も味方も存在しない。あるのはただ――赦したい心と、赦されたい心の共鳴。音が消えたのに、私たちは確かに何かを聴いた。それは、祈りのような無音の響きだった。

やがて、音楽も効果音もすべてが静かに退き、残るのは、二人の呼吸と、光の粒が舞う音だけ。Ufotableが得意とする「残響の演出」が、まるで祈りのように長く、やさしく伸びていく。その余韻の中で、観客の涙の音さえ映画の一部になっていた。私はハンカチを握りながら、「この映画は音で泣かせるのではなく、“静けさで心を抱く”んだ」と思った。

──赦しとは、声にならない“ありがとう”のこと。

猗窩座の最後の囁きが空気に溶けたあと、私の胸の中で鳴っていたのは、音ではなく、静かな涙の音だった。劇場を出るとき、あの音がまだ体の奥に残っていて、夜風の中で、私はそっと呟いた。「この映画、まだ私の中で鳴っている」。

第四章|“鬼”と“人”の境界線──猗窩座の心理設計

──鬼とは何か。人とは何か。その狭間に立ち続けた男の名が、猗窩座だった。

エンドロールが流れ始めても、私は席を立てなかった。スクリーンの中で崩れていったのは城ではなく、一人の男の心の防壁だったからだ。戦いが終わっても、あの“沈黙の余韻”が胸の奥でまだ鳴っている。『無限城編 第一章』の核心は、アクションでも映像の迫力でもない。それは、猗窩座という存在が「鬼」から「人間」へと還っていく心の物語だ。

猗窩座は『鬼滅の刃』の中でも、もっとも「悲しみの構造」が明確なキャラクターだ。彼は“強さ”という言葉を盾にして生き、守れなかった過去を抱えたまま、自らを罰し続けてきた。無限城での再来は、そんな彼にとっての贖罪の儀式。そして炭治郎と義勇の存在は、まるで“神父”のように、彼の魂をそっと導いていく。私はスクリーンを見つめながら思った。「彼らは敵ではなく、赦しを授ける者なのだ」と。

脚本の構成は緻密で、彼の心の動きがまるで心理実験のように三段階で描かれている。第一段階は「怒り」。過去を否定し、他者を遠ざけてきた猗窩座の“防衛機制”が、炭治郎のまっすぐな眼差しに触れた瞬間、ひび割れていく。第二段階は「混乱」。戦いの最中に蘇る人間時代の記憶が、鬼としての自我を侵食し始める。私はその描写を観ながら、まるで“心の中で人格が分離する”瞬間を見ているような気がした。そして第三段階――「受容」。拒絶でも否定でもなく、過去の痛みをそのまま抱きしめる。そのとき、彼は初めて「勝利」ではなく「赦し」に辿り着くのだ。

心理学的に言えば、これはフロイトが語る防衛機制の崩壊であり、ユングが説く“影(シャドウ)の統合”の瞬間でもある。猗窩座はずっと「強さ」という仮面で、自分の“弱さ”を隠して生きてきた。けれど、炭治郎という“光”と向き合う中で、ついにその仮面を脱ぎ捨てる。「強さとは、何も失わないことではなく、失ってもなお愛せること。」 その真理に気づいた瞬間、彼は“鬼”という存在を超えて、ただの人間へと戻っていった。

この心理変化を支える映像演出が、また見事だ。戦闘の終盤、背景が次第に抽象化され、床も壁も消えていく。残るのは、淡い光と揺れる影、そして彼自身の輪郭だけ。まるで、彼の心の奥――無意識の闇――を覗き込んでいるようだった。私は何度も繰り返し観たが、この“空間の消失”は明確に意図された心理演出だと思う。外界ではなく、内界こそが本当の戦場。 そう語りかけるように、音も、光も、映像もすべてが静まっていく。

そして、炭治郎の「もう、やめよう」という言葉。その一言が何度も反響する音響設計に、私は息を呑んだ。それは、彼の罪を赦す音ではない。彼自身が“自分を赦す”音だった。その瞬間、猗窩座の顔を照らす光が蒼から橙へと変わる。そのわずかな色の変化が、まるで心の温度が戻っていくようで、私は思わず涙を拭うのを忘れて見入ってしまった。

そして最後の微笑。鬼でも、人でもない。ただ“生きた一人の男”として、穏やかに消えていく。それは敗北ではなく、解放の表情。「赦し」を知った者だけが浮かべられる笑みだった。

劇場を出た瞬間、夜風がやけにやさしく感じた。それはまるで、彼の“赦し”が観客の心にも届いたかのようだった。私はふと思った。『鬼滅の刃』という作品は、鬼を倒す物語ではなく、人が「赦す」ことを学ぶための物語なのかもしれない。

──鬼は、誰の中にもいる。 だが、それを抱いたまま生きる勇気こそが、人間の証なのだ。

第五章|観客が涙した“光のラスト”

──終わりは、静けさの中にあった。

初めてこのラストを劇場で観た夜、私は息を吸うことを忘れていた。音が消え、動きが止まり、時間さえも凍ったような沈黙。けれどその沈黙の中で、確かに“何かが生まれていた”。無限城がゆっくりと崩れていく。それは轟音ではなく、春の雪が音もなく解けていくような、優しくて、どこか祈りに似た崩壊だった。そこに漂っていたのは――敗北でも勝利でもない。「赦し」という名の、静かな余白。

Ufotableは、このクライマックスで“静”を極めた。背景の色がすっと消え、残るのは白い光と淡い影。アニメーションという“動の芸術”で、あえて“止まる”ことを選ぶ。その勇気が、この作品の美学のすべてを物語っていた。「戦いの終わり」ではなく、「心がほどける瞬間」を描くための、究極の静止。私は映像の中のその“無音の語り”に、まるで祈りを聴くような感覚を覚えた。

猗窩座の身体が光に包まれていくシーン。その頬に一瞬だけ浮かぶ、涙のような光。それは悲しみではなく、「もう一度、人として息をする」という希望の光だった。会場の空気が変わったのがわかった。誰も動かず、誰も声を出さない。全員が、ひとつの“帰還”を見届けようとしていた。その瞬間、Aimerの低くやわらかなハミングが流れる。歌詞のない旋律が、「彼の心はまだここにある」と、静かに囁いていた。

そして炭治郎が静かに目を閉じた瞬間。スクリーンの奥から伸びた一本の光が、まるで観客席まで差し込んでくる。私はその光を浴びながら、映像ではなく、自分の心が照らされているように感じた。それは赦しの光だった。 涙を拭うことさえ忘れて、ただその光の中で立ち尽くした。映画と観客、スクリーンと現実の境界が、あの一瞬、完全に溶け合っていた。

このラストを『無限列車編』と並べて思い出すと、物語の軌跡がはっきりと見えてくる。煉獄の炎が「生きる勇気」だったなら、猗窩座の光は「赦す勇気」だ。“燃える”から“溶ける”へ。“戦う”から“ほどける”へ。その変化こそ、『鬼滅の刃』が描いてきた旅の最終地点――外の敵との戦いから、内なる心の和解への進化だ。ひとつの命が終わり、もうひとつの命が灯る。それが、鬼滅という物語が紡いできた“輪廻の形”。

上映後、SNSには「涙が止まらなかった」「静かに温かかった」という感想が並んだ。分析ではなく、みんな“体験”として語っていた。「悲しいのに優しい」「終わりなのに始まりのよう」――そんな言葉たちがタイムラインを静かに流れていく。それを見て、私は思った。この作品が放った光は、スクリーンの中で終わらなかった。観た人の中で、今も呼吸をしているのだ。

映画館を出ると、夜の空気がやけに澄んでいた。街灯の光さえ、少しだけ柔らかく見えた。あの光が、まだ私の中に残っている。 心の奥に“赦し”という種を置かれたような感覚。それが芽吹くのは、明日かもしれないし、ずっと先かもしれない。でも確かに、あの光は消えない。無限城が崩れたあとも、私たちの心のどこかで、まだあの戦いは静かに続いている。

──赦しとは、終わりではなく、「生き直す」こと。

あのラストの光は、私たちにその意味をそっと教えてくれていた。

第六章|前作との比較と“無限城”のテーマ構造

──物語は、戦いを重ねるたびに「心の奥」へ沈んでいった。

『無限列車編』を初めて劇場で観たとき、私はあの燃えるような赤に「生きる」という鼓動を感じた。あれは“喪失と誓い”の物語だった。誰かを失う痛みを通して、人は自分の生を確かめる。そして『刀鍛冶の里編』では、“再生と継承”。過去を受け継ぎ、痛みを力に変えていく強さが描かれた。だが『無限城編 第一章 猗窩座再来』は、さらに深いところへ沈んでいく。ここで描かれるのは、もはや戦いではない。――それは「赦しと回帰」、心が原点へ帰る旅だ。

Ufotableの映像表現は、もはやアニメーションという枠を超えている。彼らは“描く”のではなく、「心の深度を掘り下げる」。『刀鍛冶の里編』で中心にあったのは“呼吸の美”――炎や水、風といった生命の象徴。しかし無限城では、それらが光と影の構造に変化している。反射する床、漂う光子、沈む影。すべてがキャラクターの「魂の層」を映し出している。私はスクリーンの中で、まるで“心の奥底を覗いている”ような錯覚を覚えた。

無限城という空間は、物理的な建造物ではない。それは登場人物たちの無意識の集合体――心の迷宮だ。天井のない空間、終わらない階段、方向を失った重力。それらは、人間の心の“断層”そのものを可視化している。ユング心理学者の言葉を思い出す。「無意識とは、神話が眠る場所である」。無限城はまさに、彼らがそれぞれの“神話”と対話する場所だった。

猗窩座が立つ階層は、「過去」と「赦し」の狭間。壁には歪んだ記憶が揺らめき、足元は薄氷のように透けている。一歩踏み出すたび、罪が軋むような感触。私はその光景を観ながら確信した。「この城そのものが、彼の心なのだ」と。無限城は建築された空間ではなく、彼自身が築いた“償いの構造体”だった。

そして、物語全体を貫くのが「縦のモチーフ」。『無限列車編』が“横”への旅――時間と出会いの流れ――を描いたのに対し、『無限城編』は“上下”への旅。それは、精神の階層を昇り降りする構造だ。昇る=覚醒、落ちる=回想。彼らは心の底へ沈み、再び光の側へ浮上していく。私はその構造をユング心理学でいう「個性化の過程」と重ねて見ていた。人は自分の“影”を受け入れることで、より完全な自己へと至る。無限城とは、“鬼”という影を超えて、“人”という全体性に還るための心の旅路なのだ。

色彩設計にも、明確な意図がある。『無限列車編』では、煉獄の炎が燃えるように世界を包み、赤が「生の衝動」を象徴していた。だが『無限城編』の光は、すべてが蒼白。まるで、感情が鎮まり、静かな赦しへと昇華していくようだ。スクリーンの前で私は思った。「鬼滅は炎の物語から、光の物語へ移り変わったのだ」と。

そしてラストシーンの“光の崩壊”。それは『無限列車編』での煉獄の「夕日」と対を成す。どちらも、死を越えて生き続ける命の象徴。ただひとつ違うのは、その光がもはや戦いの炎ではなく、「記憶を包み込む柔らかな灯」であることだ。炎は命を燃やし、光は命を包む。その変化こそが、『鬼滅の刃』という作品がたどり着いた“心の成熟”なのだ。

そして、「無限城=心の内部構造」というテーマは、次章で描かれる「産屋敷家」と「無惨」へと受け継がれていく。それはもう、外の敵との戦いではない。内なる無惨――つまり、自分の中にある恐れと闇との対話。 『鬼滅の刃』はここで初めて、「戦いの終わり方」ではなく、「心の終わり方」を描こうとしている。

『無限列車編』が“生の物語”だったなら、『無限城編』は“心の物語”。戦いを終えるための戦いではなく、自分を赦すための物語。だからこそ、無限城は滅びの城ではなく、魂の帰還点なのだ。

劇場を出た帰り道、夜風が静かに頬を撫でた。街の明かりが、まるであの蒼白い光の続きのように滲んで見えた。私はふと立ち止まり、心の中で呟いた。「あの無限城は、私の中にもあったのかもしれない。」

──闘いの果てに、彼らが見つけたのは“勝利”ではなく、“静けさ”だった。

そしてその静けさの中で、私たちは気づく。本当に戦っていたのは、他人ではなく、自分の心だったのだ。

第七章|ファンが語る“再鑑賞の理由”

──一度観たはずなのに、なぜか、もう一度劇場に足が向いてしまう。

『無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開された翌週。私のタイムラインは“二度目の涙”という言葉で埋め尽くされていた。それは単なるヒット作だからではない。映像の美しさやアクションの迫力でもない。あの作品には、観た人の心に静かに残り続ける“何か”があったのだ。――「心の奥に残った何かを、もう一度確かめたくなる感覚」。それが、人を再び劇場へと導いていた。

私自身も二度目の鑑賞で、まるで別の映画に出会ったような気がした。初見では見逃していた光の揺らぎ、音の“間”、キャラクターの呼吸。中でも印象的だったのは、義勇が炭治郎を見つめるほんの0.3秒の沈黙だ。その短い瞬間に、確かに“共鳴”があった。言葉を超えて、心が触れ合う音のない対話。それが観客の中に波紋のように広がっていく。私はスクリーンを見ながら思った。「ああ、この物語は一度では終わらないように作られている」と。そして気づく――再鑑賞こそが、この物語の“完成”なのだ。

上映後にもらったミニ冊子『無限の記録』を読みながら、監督・外崎春雄の言葉に目が止まった。「この章は、鬼と人の“境界線”を観客に委ねる物語です」。その一文が、私の中でずっと響いている。もう一度観ると、同じシーンがまったく違う表情をしていた。最初は“戦い”に見えた場面が、今度は“対話”に見える。刃と刃の交錯が、まるで心の呼吸のように重なっていく。それは観る者自身の“赦し”を映す鏡のようだった。

SNSを見ていると、家族で観た人たちの感想が特に印象に残る。「子どもが『猗窩座って、悪い人じゃないんだね』と言った」という投稿に、大人たちが静かに頷いていた。そう、この物語は“悪と正義”の対立ではない。「傷ついた誰かを理解するための物語」なのだ。そして理解には時間がかかる。一度ではたどり着けないから、人は再び劇場に戻る。もう一度、あの光に触れるために。

私が二度目に観たとき、最も心を動かされたのはエンドロールの後だった。音楽が静かに途切れ、館内に沈黙が訪れる。けれど誰も席を立たない。誰も言葉を交わさない。ただ、静けさの中で何かが生きていた。私はその瞬間、確信した。「物語はまだ終わっていない」と。それは映像でも音でもなく、観客の中で呼吸を続ける“余韻”だった。

再鑑賞とは、記憶をなぞる行為ではない。それは、「心の再呼吸」だ。一度目で感じた痛みを、もう一度優しく抱きしめ直す時間。そして、あの光の温度を自分の中で確かめるための旅。“物語を観る”から、“物語を生きる”へ――。その変化こそ、『無限城編』という作品が持つ最大の魔法だと思う。

映画館を出たあと、夜風に頬を撫でられながらふと空を見上げた。あのスクリーンに差し込んでいた光が、どこかでまだ続いている気がした。その感覚が消えない限り、私はきっとまた劇場に戻るだろう。同じ物語を観るためではなく、“まだ終わっていない自分の心”に会うために。

──きっとあなたも、あの光をもう一度見たくなる。

それは懐かしさではなく、未来へ続く赦しの光だから。

終章|“物語のあと”に残るもの

──光が消えたあとも、心の奥では、静かに炎が燃えていた。

『無限城編 第一章 猗窩座再来』を観終えたあと、私はしばらく席を立てなかった。エンドロールの文字が流れ去り、劇場の灯りが戻っても、心の中ではまだ“物語”が呼吸していた。音も、映像も終わったはずなのに、胸の奥に残っていたのは、言葉にならない余韻――まるで、静かな夜の底で小さく灯り続ける焔のようだった。

この章は、鬼滅という壮大な叙事詩の中でも、最も“静かな戦い”だと思う。けれど、その静けさの奥には確かに炎があった。それは怒りの炎でも、悲しみの炎でもない。「人を赦そうとする勇気の炎」――その穏やかで凛とした熱が、観る者の胸の奥で、ゆっくりと息づいていく。まるで冬の夜に手のひらを温める火のように。

猗窩座の最期に流れたあの光を、私は“滅び”とは呼びたくない。あれは終わりではなく、再生の夜明けだった。“鬼”という殻を脱ぎ、“人”としてもう一度息をするために必要だった、最後の呼吸。光に包まれて溶けていくその姿は、悲劇ではなく、赦しの中で眠る魂の解放に見えた。そして、その光は、スクリーンの中だけでなく、観客の心の奥にも降り注いでいた。私たちはみんな、それぞれの“無限城”の中で、その光を見上げていたのかもしれない。

映画を観終えたあと、私は思った。この作品を観ている間、私は登場人物たちだけでなく、自分自身の心の中とも向き合っていたのだと。誰にも見せたことのない傷。手放せなかった後悔。「赦せなかった誰か」――もしかしたら、それは他人ではなく、自分自身だったのかもしれない。けれど、あの光を見たあとなら、ほんの少しだけ優しくなれる気がする。あの物語が教えてくれたから。「赦すこと」こそが、最も強く、美しい生き方なのだと。

鬼滅の刃という物語が積み上げてきた“闘い”の意味は、勝つことではなかった。それは、「受け入れること」。猗窩座がそうであったように、私たちもみな、自分の中の“鬼”と向き合いながら生きている。そして、どんなに深い闇の中にも、必ず光はある。その光は燃え盛る炎ではなく、小さな赦しの灯。けれど、その小さな灯こそが、人生の夜を照らしてくれる唯一の明かりなのだ。

劇場を出ると、夜風が頬を撫でた。街の灯りが滲んで、まるで無限城の残光のように見えた。私は足を止めて、胸の中で静かに呟いた。「あの光は、もう消えない」。映画は終わっても、心の中ではまだ続いている。きっと、また劇場に行くだろう。あの光に、もう一度出会うために。そして、自分の中にある小さな赦しの灯を、もう一度確かめるために。

──“物語は、観るものじゃない。心の奥で、もう一度生きるもの。”

FAQ(よくある質問)

鬼滅の刃-無限城編-第一章.png)

──映画を観終えたあと、誰もがもう一度“物語の呼吸”を感じたくなる。

Q1. 『猗窩座再来』はどこまで描かれていますか?

A. 本作は無限城突入後の第一幕として構成されています。炭治郎と義勇、そして猗窩座――三者の戦闘だけでなく、彼らの「心の決着」を中心に描かれます。単なるバトルではなく、“魂の対話”としての闘い。クライマックスで示されるのは、誰が勝つかではなく、「何を赦せるか」というテーマです。エンドロール後には次章「黒死牟編」への美しい布石も散りばめられています。

Q2. グロテスクな描写はありますか?

A. たしかに流血や肉体の破壊を伴うシーンはあります。けれどもそれは暴力の演出ではなく、“痛みの意味”を描くための象徴です。Ufotable特有の光と影の演出により、残酷さの中に“美”が宿る。私はこの表現を「感情の彫刻」と呼んでいます。観る人の心に刺さるのは血ではなく、生きるということの“痛覚”なのです。

Q3. 家族や中高生でも楽しめますか?

A. はい。テーマは深くとも、メッセージは明快。軸にあるのは「赦し」「再生」「絆」。家族で観れば、世代によってまったく違う解釈が生まれます。子どもは“勇気の物語”として、大人は“心の癒し”として。私自身、再鑑賞を重ねるたびに、“この物語は年齢と共に成長する映画だ”と実感しています。

Q4. 4DX上映はおすすめ?

A. 絶対におすすめです。風、衝撃、水しぶき――そのすべてがキャラクターの呼吸とシンクロするように設計されています。私は通常版と4DXの両方を体験しましたが、4DX版ではまさに“感情を体で感じる映画”になっていました。特に、光が崩れ落ちるラストの瞬間。振動とともに胸の奥で何かが“解ける”感覚がありました。

Q5. 泣けますか?

A. 泣く、というより“静かに涙が滲む”映画です。涙腺を刺激するような演出ではなく、心の底から自然に溢れてくる。観客の中には、エンドロール後もしばらく立ち上がれなかった人も。それは悲しみの涙ではなく、「赦された」という安堵の涙です。

情報ソース・一次資料

本稿は以下の信頼性ある情報・一次資料を参照し、脚本・演出・音楽・心理設計の観点から独自に分析しています。

- 公式サイト|劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来

- 映画.com アニメハック|構成・演出分析

- オリコンニュース|新場面カット&上映情報

- Virtual GorillaPlus|無限城編 終幕考察

- アニメイトタイムズ|スタッフ・声優コメント

※本稿は2025年10月時点の公式資料および報道ソースに基づき執筆しています。引用・画像等の著作権はすべて各制作会社および関係者に帰属します。記載内容は作品の芸術的・心理的側面を分析する目的であり、商業的意図を含むものではありません。

──観終えたあと、あなたの中にも“無限城”が残る。

それは恐れではなく、赦しを学んだ心の記憶。映画は終わっても、光はあなたの中でまだ呼吸している。

コメント